#60 「近江大津宮」から「ちはやふる」へ

近江神宮が伝える、時が紡ぐ時代の記憶

滋賀・大津にかつて都があったことをご存じでしょうか。

琵琶湖のほど近く、大津市神宮町。

そこに静かに佇む近江神宮は、かつてこの地に都があった記憶を今に伝える場所です。

天智天皇が飛鳥から遷した「近江大津宮」ゆかりの地に建つ近江神宮は、天智天皇をお祀りする神社。朱塗りの社殿が緑に映える境内は、四季折々に美しい景色が広がり、訪れる人をやさしく迎えてくれます。

天智天皇の御事績は幅広く、日本で初めて時を告げる装置「漏刻(水時計)」を設け、時報を定めたことから「時の神様」として祀られています。また、小倉百人一首の第一首を詠んだことから、百人一首や競技かるたとも深いご縁があり、全国から「かるたの聖地」として親しまれています。

単なる歴史的な神社にとどまらず、天智天皇の御事績に基づいた多彩な文化・時間・和歌の聖地などいろいろな顔を持つ近江神宮。その魅力をご紹介したいと思います。

まずは参拝をしてみよう!

案内してくださったのは、近江神宮の禰宜・岩崎謙治さん。

広い境内ですが、よろしくお願いいたします。

まず表参道を抜けて、石段の上にそびえる楼門は近江神宮を象徴する建物。鮮やかな朱色が印象的でまるで時の扉をくぐるかのように、その姿は神聖さと華やかさを併せ持っています。

そして楼門を過ぎ、正面に見えてくるのは外拝殿。楼門とは打って変わってその巨大で重厚感みなぎる迫力に圧倒されますね。

外拝殿の拝所より内拝殿、そしてその奥の本殿を望む。

静謐と荘厳、訪れる者を迎える、祈りのための領域です。

山麓の斜面に本殿・内外拝殿を回廊が取り囲む社殿は、近代神社建築としての評価も高く「近江造」「昭和造」とも呼ばれており、国の登録文化財にも登録されています。

近江神宮は昭和になって創建された比較的新しい神宮ですが、岩崎さんはこう仰います。

「明治時代に天皇や皇室を祀る神宮が次々と整備されたことと、この地に近江大津宮があったことから、『近江大津宮跡に天智天皇を祀る神宮を』という地元の運動が盛んになっていったのはごく自然だったと思います。」

明治時代から起こっていた創建運動はついに1938年(昭和13年)に昭和天皇の勅旨によってその実を結びます。1940年(昭和15年)竣工の運びとなり、その年11月7日、勅使御参向のもと御鎮座祭が斎行されました。

近江神宮の「時」にまつわる魅力とは?

近江神宮は天智天皇を祀る神社。日本で初めての漏刻を設置したと伝わるところからも、時計など「時」にまつわるものが境内にはいっぱいあります。

ロレックス社が寄贈した火時計。竜の背中に設置した線香に火をつけると、2時間ごとに渡している糸を焼き切り、皿に落下する重りが音を立てて時を知らせる仕組み。毎年6月10日の「時の記念日」に実演されるそうです。

こちらはオメガ社が寄贈した漏刻の復元模型で、古代の人々がどのように時間を計っていたのかを体感できます。一定の間隔で水を落とし、その水位の変化で時刻を測る装置で、国家の公的な「時」を示す重要な役割を果たしたとされています。

時計好きには必見なのが、「近江神宮時計館宝物館」です。高松宮家(有栖川宮家伝来)から御下賜された国内最古級の懐中時計(1580年頃のものだそうです)をはじめ、江戸時代の和時計から海外ブランドの懐中時計、腕時計など歴史的に価値のある時計がずらり。

さらに珍しいことに、「全国の神社で唯一、時計・宝飾・眼鏡の技術を学べる専門学校があるんです。」と岩崎さん。

昭和44年に設立されたという「近江時計眼鏡宝飾専門学校」では、毎年10〜20人ほど入学し、3年間勉強されるそうです。時計・眼鏡・宝飾のスペシャリストを育成するだけでなく、一般の方からの時計の修理も受け付けていらっしゃいます。

神社は伝統文化の継承の場ですが、近江神宮はそこに実用技術教育を結びつけました。

まさに「時の文化」の継承で、伝統の神域に学校を置くことで、精神性と実学が一体化したユニークな学び舎となっています。

競技かるたの聖地、近江勧学館へ

天智天皇には文化人としての側面もあります。小倉百人一首の第一番の歌を詠んだ歌人として知られています。百人一首の冒頭を飾る「かるたの始まりの歌」とも言えるため、天智天皇を祀る近江神宮はかるた文化と直結する存在となりました。ここからは、今や有名になった「競技かるたの聖地」としての顔をご紹介いたします。

近江神宮の楼門を出て、少し北へ歩くと、3階建ての白い建物が見えてきます。

こちらが「近江勧学館」。競技かるたの聖地と呼ばれている所です。

ご紹介いただいたのは事務局長の東出太さんです。

この近江勧学館は全国高等学校かるた選手権大会や競技かるた名人位・クイーン位決定戦の舞台にもなっており、

「2階にある〈浦安〉〈豊栄〉の間が決勝の舞台になる部屋で、競技かるたをされる方は皆さんここを目指していらっしゃいます。まさに聖地中の聖地ですね」

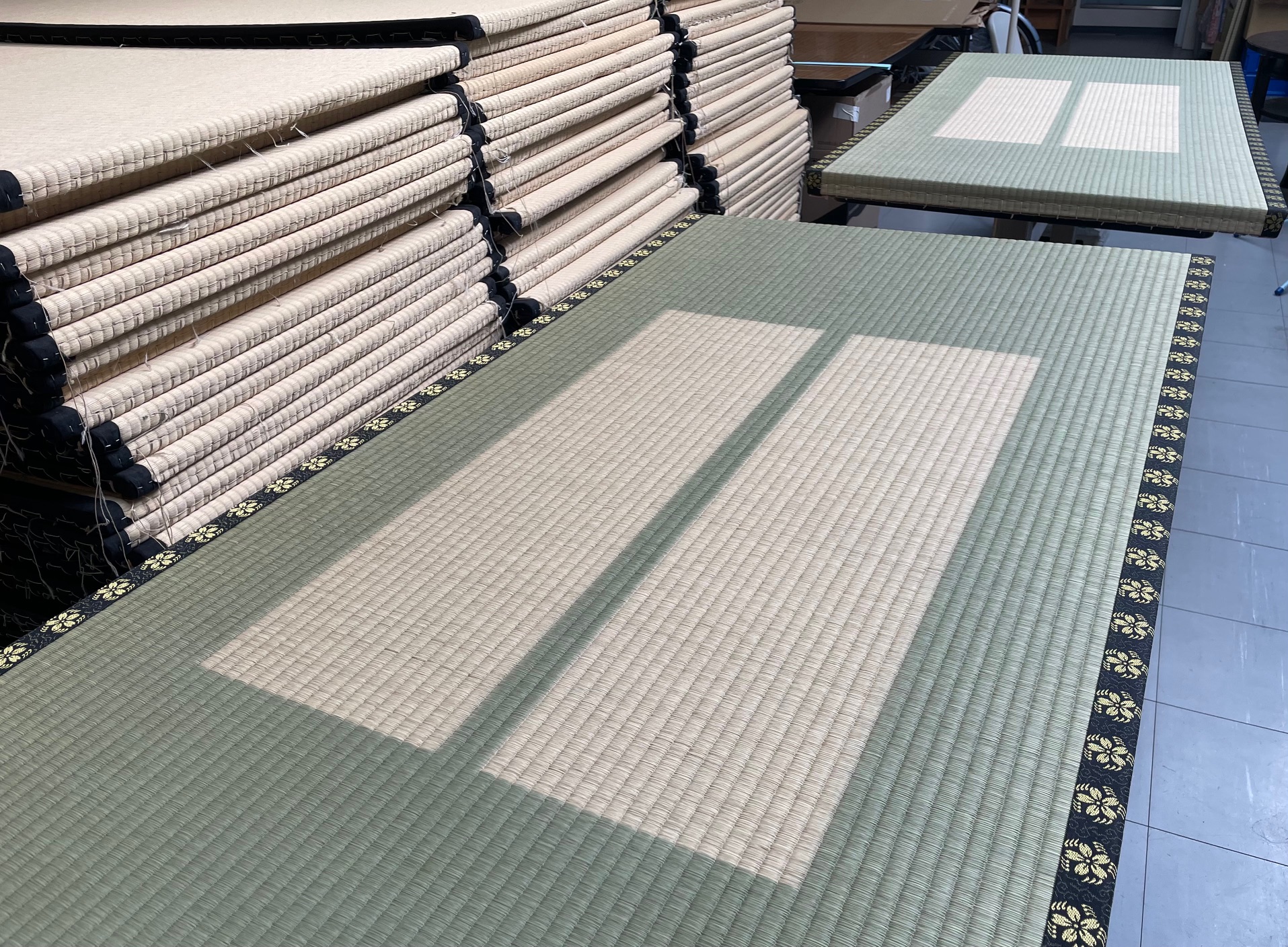

大会だけでなく、研修や合宿などでも利用があるため畳の損耗は激しいらしく、5年ぐらいで張り替えをしないといけないとも。

「その中でも名人位・クイーン位決定戦に使う畳は特別で、札を置くスペースを数か月もかけて天日干しを施し、色を抜いた特別設えの畳を用意するんですよ。」

(提供:一般財団法人天智聖徳文教財団 近江勧学館)

部屋の襖にはたくさんの傷が。払ったかるたが、勢いそのままに刺さってしまうことも珍しくないのだそうです。

そのスピードとパワーに驚かされますね。

競技かるたと言えばやはり「ちはやふる」。その影響たるやすごいものがあります。

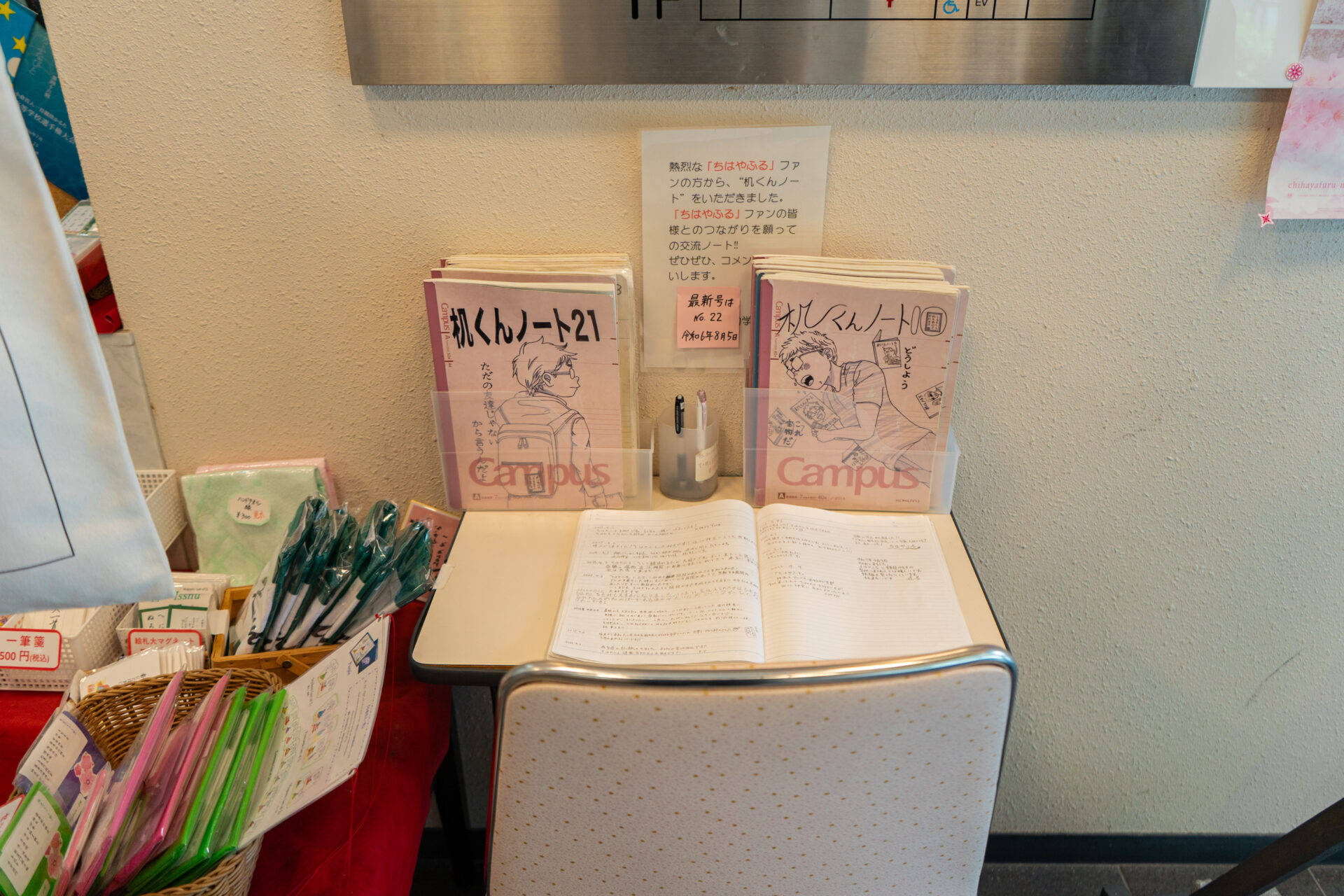

1階には「ちはやふる」の世界が満喫できるグッズなどがいっぱい。映画の撮影舞台にもなったので、実際撮影時に使われた小道具などもあり、ファンの方にはたまらない空間になっています。

熱烈なファンの方が綴るメッセージノートなんかもあります。

映画のワンシーンが蘇りますね。

東出さんは、ますます訪れる方が増えているとおっしゃいます。

「競技かるたは以前はみやびなイメージがあったと思うのですが、『ちはやふる』という漫画、アニメ、映画が出来て、いろんな方に興味を持ってもらった。裾野は確実に広がったと思うのですが、映画のあともその勢いは衰えていないです。かるたの魅力に気づいて、その深さにはまっている方が増えているのではないでしょうか。」

物語と現実が重なる場所で

静寂の中で札を払う音や息遣いまで響く、緊張感のある空間。その中で行われる最高峰の試合。競技かるたのプレーヤーにとっては「到達点」であり「頂点」である場所が持つ厳粛な空気がそこにはあります。

一方で「ちはやふる」では「いつかここで戦いたい」という主人公や仲間たちの目標の象徴であり、特に主人公にとってはクイーン戦=夢の舞台。「夢と憧れの象徴」として描かれています。

近江勧学館は、現実の競技の緊張感が作る空間としての「聖地」と、作品が生んだファンの熱気が作り出す「聖地」の両方の魅力が溢れる場所なんだと改めて実感することができました。

近江神宮には「近江大津宮」「天智天皇」「時」「和歌」「かるた」など、様々な要素が存在します。だからこそ時代を超えてどの世代からも尊ばれる、そんな稀有な神宮なのではないでしょうか。

「時の文化を紡ぎ、かるたの聖地として、歴史と文化を今に息づかせる神宮」に、ぜひ行ってみて下さい。