#61 「清原織物」の150年続く“爪の仕事”。伝統じゃない、“美しさ”が残す理由

琵琶湖のほとり、滋賀県守山市に工房を構える「清原織物」。約150年にわたり受け継がれてきた伝統織物「綴れ織り(つづれおり)」の技術と美意識を礎に、現代の暮らしに根差したプロダクトやアート作品の制作に取り組んでいます。代表取締役・清原聖司さんへのインタビューからは、古の織りの世界に息づく美しさと、変わりゆく時代への挑戦が交差する、静かな熱意が伝わってきました。

創業150年を超える歴史と、織物のルーツ

住宅街の中にふと現れる工房&ショップ。入り口の土間を抜けた奥には、静かに機を動かす職人たちの姿があります。糸の擦れる音が響く工房では、150年にわたり受け継がれてきた技術と精神が、今日も一枚の織物として形を成していきます。

およそ四千年の歴史を誇る「綴れ織り」を継承する滋賀県唯一のメーカー。清原織物の歴史は、明治6年に「清原商店」として京都で創業したことに始まります。祖先には、天武天皇の孫・清原夏野が連なるとされる名門・清原家。「先祖のスーパースターは、清少納言なんです」と笑う清原聖司さんの一言に、そのルーツの深さが垣間見えます。室町時代末期にはすでに織物業に携わっていたという伝承も残っており、まさに歴史を織り込むようにして受け継がれてきた家系といえるでしょう。

大正時代には、京都から現在の滋賀県守山市に拠点を移し、以来100年以上にわたりこの地で事業を継続してきました。その織りの技は、皇室への献上品としても用いられ、昭和天皇や上皇后美智子さまへ納めた作品もあるといいます。

「綴れ織りは、もともと仏教とともに奈良・飛鳥時代に中国から伝わってきたとされていて、起源は古代エジプトのコプト織にまで遡るそうです。日本では京都の仁和寺の僧侶が最初に織ったと言われていて、まさに美術工芸の最高峰とも呼ばれる技術なんです」と清原さんは語ります。

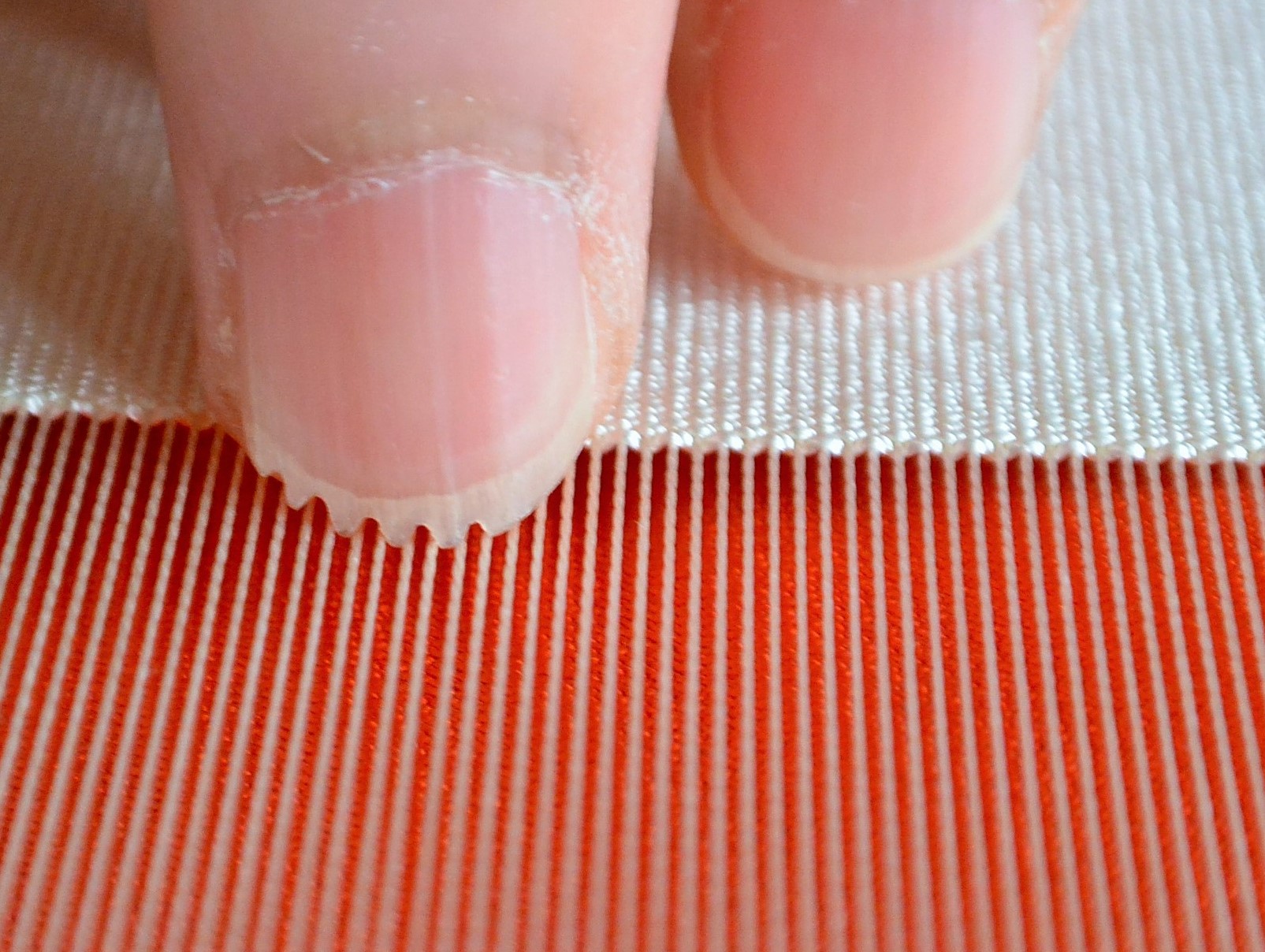

「爪」で織り上げる、極致の表現技術

(提供:清原織物)

細い絹糸を10本束ねて1本の糸を作り、さらにその中に最大10色を混ぜることで、自然なグラデーションを表現できるのが特徴。色を「塗る」のではなく、「混ぜる」ことで描くというこの手法は、絵画にも似た深みと奥行きを生み出します。完成した布地の表面には、まるで畝のような立体感ある横線が現れ、他の織物とは一線を画す風合いを持ちます。

「綴れ織りって、縦糸が表に出ない構造だから摩擦に強いんです。引っ張り強度は本革の5倍という試験結果もあるくらい。実際、祇園祭の山鉾で使われている200年前の幕も、いまだに布の形を保っているんですよ」と清原さん。意匠と実用、どちらにも秀でた技術なのです。

作業は大きく2工程に分かれます。まず、色の糸をどう組み合わせるかの設計図を作成すること。そして、その設計図に基づいて織り上げていくことです。織り機では布が奥側に織り込まれていくため、全体像を常にイメージしながら進める必要があります。設計図通りに織っていくだけでなく、織りながら随時修正を加えることもあるのだそうで、職人にアーティスト的な感性も求められます。

さらに、「綴れ織りは機械での測定ができないんです。静電気が多かったり湿気が高かったりすると、糸が伸びてしまう。張力の調整も全部職人の感覚。メモリもなければ数字もない、ほぼ“感覚値”の世界なんですよ」と清原さん。「体のバイオリズムがそのまま織りに出る。悪くなるというより、良くなるんです。反復運動だからリラックスしているときの方がスピードも質も合ってくる」とも。糸を出す強さや入れる角度に至るまで、すべての工程で自分の身体感覚を研ぎ澄ませながら調整していくという、まさに極致の手業です。

現代に繋がる綴れ織り──アートとプロダクトの展開

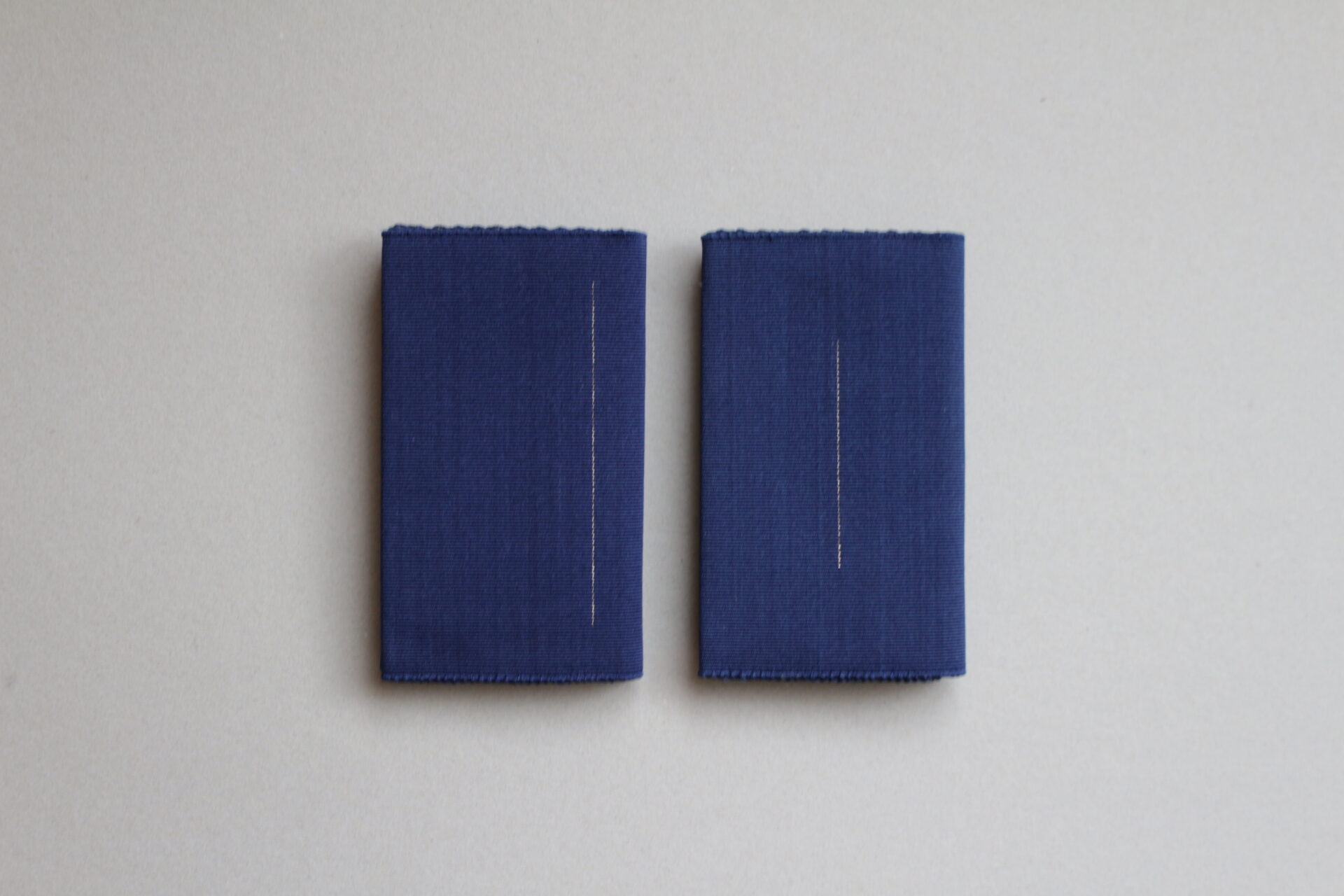

かつては贈答品や祭礼幕など伝統的な需要が中心だった清原織物ですが、時代の変化とともに新たなフィールドへと挑戦を広げています。特に近年は、「Sufuto(スフト)」「SOHACHI(ソウハチ)」という二つのブランドを展開し、日常の中に綴れ織りを取り入れる試みを続けています。

「スフト」は祝いの品々をテーマに、デザイナーとともに開発したフォーマルなライン。「ソウハチ」は、比較的チャレンジングで、清原さんの「作りたい!」を反映する実験的なブランドです。「関係なさそうな他業種の物や自然の中にも、アイデアの種がある。どこでつながるか分からないから、視野を広く持ちたい」と清原さん。アイデアを思いついたらすぐ試作。検証を重ね、いけそうなら図面化し、職人に託します。新たなデザインをつくる際には、必ず現場に入り、職人と共に汗をかきながらプロセスを進めるといいます。

(提供:清原織物 「スフト」)

(提供:清原織物 「ソウハチ」)

ちなみに、名刺入れは清原さんが全てデザイン。アイデアを出す時は、なるべく余計な装飾を省いて、構造だけで成立する形を追求するために、構造デザインと装飾デザインを分けて考えるのだそう。清原織物を継ぐ前には、建築設計の仕事に就いていたという清原さん。建具のデザインを考えたり、距離と俯瞰の両方から物を見たりする視点が、今のプロダクトづくりに生きているのかもしれません。

その他にもユニクロとの協業では、不要になったシャツを裂いて織り込んだ緞帳タペストリーを制作。サステナブルな取り組みとしてパリの店舗を彩りました。他にもアーティストと企業が協働し、現代的思考を取り入れた作品を制作するプロジェクト「NEXT KOGEI PROJECT」で緞帳の技術を応用して、琵琶湖の艶やかな湖面を織りで表現したシルクの大型アートパネルなど、多様なプロジェクトに取り組んでいます。

(提供:清原織物)

「手仕事だからこそ表現できる美しさや強さがある。それを現代の空間や価値観と結びつけていきたい」と語る清原さん。その言葉通り、同社の製品は美意識の高い建築家やデザイナーからの支持を得て、国内外へと広がりを見せています。

守山の自然が、アイデアの源

湖岸の風景、四季折々に移ろう自然、虫の声。清原さんは、自身の創作がこうした風土に強く影響されていると語ります。「都会東京では思いつかない発想が、この土地の自然の中ではふっと浮かぶことがある。日常の延長線上に創作がある感覚です」

自然と人工、過去と未来、伝統と革新。それらの交差点に立ち、地域とともに歩むものづくり。守山の地で積み重ねられた150年の織りの歴史は、まさにその象徴です。

次世代への技術継承にも力を入れており、現在は壱岐島や山梨など遠隔地からテレワークで織りを行う職人もおり、柔軟な働き方を取り入れています。子どもたちに向けた体験ワークショップも開催し、「綴れ織りを100年後にも残したい」という願いを込めて活動を続けています。

「合理性や効率性だけでは、人間は幸せになれない。手間をかけて丁寧につくることのなかに、人間らしさがあると思うんです」と清原さん。美しいものは、伝統だから守られるのではなく、美しいからこそ残る。さらに清原さんはこう続けます。「古来から『美』を求める欲求を人間はもち続けています。その探究心は尽きないからこそ、『美』には終わりがない。だからどんどん進化していけるんです」この信念のもとに、清原織物はこれからも美の可能性を追求し続けていくのでしょう。

Information

清原織物

滋賀県守山市今市町136-1(Google map)

営業時間:8:30〜17:30

定休日:土曜日、日曜日、祝日

ホームページ / Instagram / Facebook / オンラインショップ

※上記は2025年11月4日現在の情報となります。